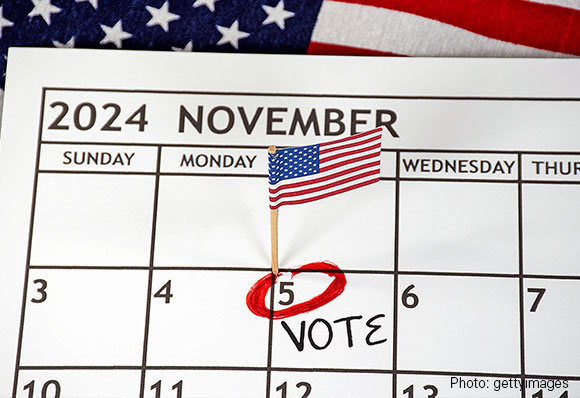

民主党・バイデン大統領と共和党・トランプ前大統領の一騎打ちとなっていた今年の大統領選挙は、6月27日を境に状況が一変した。きっかけは、両候補者間のテレビ討論会でバイデン氏の高齢不安が露呈したことである。そこから1カ月の間には、民主党内のパニックと候補者交代論の噴出、トランプ氏の暗殺未遂事件、共和党大会の盛り上がりとトランプ氏勝利の確信、バイデン氏の再選取り止めの発表、代わる民主党の大統領候補としてのカマラ・ハリス副大統領の選出が起こり、情勢は目まぐるしく変化した。

ポトマック河畔より#50 | ハリス副大統領が民主党大統領候補に決定

-女性大統領誕生への期待と女性の立場の現在地--女性大統領誕生への期待と女性の立場の現在地-

※これは、丸紅グループ広報誌『M-SPIRIT』(2024年10月発行)のコラムとして2024年8月に執筆されたものです。

女性大統領の賛成派は2016年大統領選よりも低下

突如としてスポットライトを浴び始めたハリス氏とはどのような人物なのか。副大統領としての知名度は高いものの、まだ自身の政策について語る場面は少ない。どのような課題に優先的に取り組み、米国をどのような国にしたいのかについては見えない部分がある。その中で注目されているのがサンフランシスコの地方検事、カリフォルニア州の司法長官、連邦上院議員を歴任した輝かしい経歴である。キャリアの大部分は法を執行する立場にあったわけだが、米国では法の下での平等が適切に運用されて来なかった歴史があり、その状況を変えるために司法の道を志したとされる。単に機会や結果の平等を追及するのではなく、個人個人が置かれている状況の違いを考慮したより公平な社会の実現を理想としており、若者やマイノリティの共感を呼ぶ可能性がある。

当選すれば、米国初の女性大統領が誕生する。振り返ると、2016年の大統領選挙では民主党のヒラリー・クリントン元国務長官が初めて主要政党の大統領候補となったが、トランプ前大統領に惜敗した。クリントン氏は全国の得票率ではトランプ氏を上回り、女性票のみに限れば54%を獲得したものの、男性票の41%しか得られなかった。しかも、白人女性の53%、大卒未満の白人女性の64%はトランプ氏に投票した。直近のある世論調査では、女性大統領を歓迎する人が54%に対し、否定的な人は30%だった。8年前の同様の調査に比べて賛成派は9ポイントも低下しており、必ずしも理解が広がっているわけでもない。

男女所得格差は20年間殆ど改善されていない

米国は世界の中でも男女平等や女性の社会進出で先行している印象がある。実際、バイデン政権では女性の活用を積極的に進め、閣僚の半分を女性が占めてきた。最高裁判所の判事も9人中4人が女性となった。しかし、連邦議会の女性議員は全体の約3分の1に止まり、全米上位500社のCEOの女性比率は1割に過ぎない。より身近な例では、労働市場における女性比率は47%と1950年の30%から大幅に上昇しており、大卒以上に限っては女性の就労者が男性を上回っている一方、女性の所得水準は未だ男性の8割程度に過ぎない。これは職業選択の違いだけではなく、同一労働の場合にも賃金格差が存在することに因る。実は男女間の所得格差はこの20年間で殆ど改善しておらず、男女平等に向けた歩みは足踏みしているとも言える。

今回の選挙の争点の多くは女性に関係する問題である。民主党が訴える中絶の権利は「女性が選択する権利」とも呼ばれるように、中絶そのものの是非ではなく、政府が女性の意思や行動を制限することの是非が問われている。ハリス氏が取り上げる保育の無償化や介護支援などのケアリング・エコノミーについても、女性が担うことの多いこうしたサービスの価格があまりにも高額な一方で従事者の賃金水準は極端に低く、女性の労働市場への参入障壁になっていることが背景にある。有権者の最大の関心事項とされる経済やインフレの問題は相対的に所得水準の低い女性に皺寄せが行きやすく、女性の生活水準の改善や将来不安の解消に向けた諸施策が待ち望まれている。

初の女性大統領が誕生すれば米国にとって歴史的な出来事になる。しかし、女性にとって重要な様々な問題が活発に議論されることにこそ大きな意味がある。選挙結果に関係なく、女性にとって真に公平な社会の実現に期待したい。

他の記事について

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-