ポトマック河畔より#26 | ウエストバージニア石炭戦争

これは、丸紅グループ広報誌『M-SPIRIT』(2018年10月発行)のコラムとして2018年8月に執筆されたものです。

ウエストバージニア×石炭×トランプ

昨年トランプ政権下のエネルギー省が出した石炭と原子力発電維持継続を目論んだ法規案公示に対してウエストバージニア州選出の全上下院議員(上院議員2名と下院議員3名=民主党1名・共和党4名)全員が「石炭が必要」として賛成意見を出した。2016年の大統領選挙ではウエストバージニアの全ての選挙区でトランプ候補(当時)が圧勝。州全体で4分の3を超える票が彼に集まった。トランプ大統領は選挙公約を守るべく前述のような石炭保護の主張をやめていない。彼は就任から2年足らずで既に5回同州を訪問しており、内2回は直接一般の人への語りかけを行っている。オバマ前大統領が8年間の就任期間中に3回しか訪問していないのと比較し、ウエストバージニア州への思い入れを感じる。

歴史の中に忘れ去られたウエストバージニア石炭戦争

ウエストバージニア州は現在全米でワイオミング州に次ぐ石炭産地である。同州で石炭開発が始まったのは19世紀半ば。急増する石炭需要により多くの鉱山が開発された。機械化の進んでいなかった当時。簡単な道具だけで長期間坑道に閉じ込められる上に事故のリスクも高い厳しい労働環境。それでもトン当たりで支払われる報酬(成果主義)はやる気と体力のある労働者(=炭鉱夫)たちにとって、家族を養える収入を得られる仕事でもあった。

こうした隔離地での産業(木材・鉱山など)で発展したのが企業城下町(company towns)である。町の中では粗末な社宅が炭鉱夫に賃貸され、企業が運営する商店で日常用品が販売された。炭鉱夫の給与は企業商店でしか使えない企業貨幣(scrip)で給付された。給与が上がれば企業商店の商品価格や家賃も同時に上げられた。会社を辞めれば当然家族・家財道具ごと社宅から追い出される。そんな形で炭鉱夫は囲い込まれ、搾取されていった。生産コストの多くが労務費であった当時、鉱山会社の側も市場競争の中でそれを抑え込むのは必須だった。

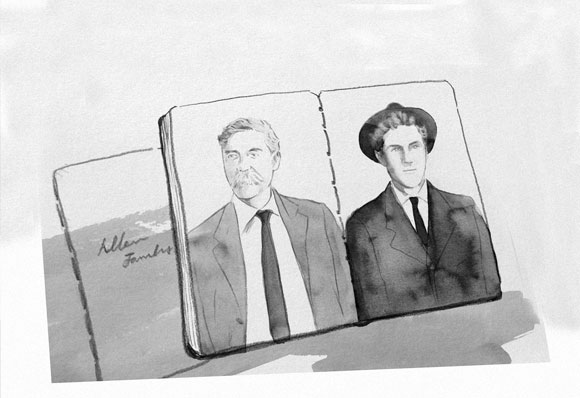

この環境下、労使紛争は当然の帰結であった。同州の労働組合化が始まるのは19世紀後半である。鉱山会社は重武装した警備員を雇い、組合が入り込むのを防いでいた。そこでの労働組合化に貢献したのが当時有名なオルガナイザーだったMary(Mother)Jonesである。病気で夫と子供2人を失い、火事で自分の事業全てを失った彼女は怖いもの知らずだった。当時の組合(鉱山労働者組合)が尻込みするような危険な場所にも平気で足を運び、警備員の向ける銃口に進んで身をさらした。彼女をはじめとした組合幹部の努力でウエストバージニアの多くの地域で労働組合化が進んだが、同州南部の一部の地域は最後まで組合化を拒んでいた。そうした地域で1920年、 会社を首にされた炭鉱夫家族が社宅から強引に追い出された一件を引き金に、炭鉱夫側と警備員との間で銃撃戦が起き、双方合計で10名の死者が出た。その後も小競り合いで死者が出る中で、労働者側についていた警察署長のSid Hatfieldが夫人の目の前で銃で暗殺される事件が起きた。これを契機に鉱山労働組合に組織された1万人の武装した炭鉱夫が抗議行動を起こし、地元の保安官・警備員等合計3,000人との間で本格的な武力衝突が発生した。Mother Jonesは直前に現場に駆けつけて説得に当たったが、もはや彼女の力をもっても労働者を止めることはできなかった。この衝突では双方に数十人の死者が出た。保安官側は爆撃機を調達して空爆まで行い、米国の「内戦」の中では南北戦争に次ぐ規模となった。事ここに及びついに州・連邦政府が軍隊を出動し、両方を武装解除。組合側を中心に殺人・国家反逆罪等で多くの人間が投獄された。この武装蜂起の失敗を契機に同州の労働組合は大きく弱体化。事件の起きた後のわずか5年で5万人いた組合員は1万人まで減少した。アメリカで労働基本権が広く保障されるようになるのは事件から10年以上後、1935年の全国労働関係法の制定まで待たなければならなかった。

石炭戦争が現代に示唆するもの

鉱山会社が行ったことを現代の常識で測るのは必ずしも正しいとは言えない。経営者は市場競争にさらされる中で生き残りを賭けて事業経営の効率化を図っていたに過ぎない。彼らがやったことを現代に当てはめてみればこんな風になるだろう。コストがかさみ不安定な人間の業務を機械・AIに置き換える。従業員が最大効率で業務に励み、身体を壊さないようにテクノロジーを使って監視する。安い賃金で働く外国人をできるだけ導入する。

ただそのような自由競争や効率の追求という経済合理性が求められる中で人々の不満がたまっていくのは当時も今も同じである。そういう不満の中でそれまでの常識では測れない事が起きる。トランプ政権が推進する関税はじめ保護主義的な動きや移民政策を評価しているのは、本来民主党の支持層だった労働組合だ。大都市のエリートが考える経済原則に則ったやり方への人々の不満。これに響くような政策がトランプ候補から発せられ、期待した人々が彼を支持した。これが2016年の選挙以降起こってきていることではないか。

ウエストバージニアでは労働組合員たちの英雄だったSid Hatfieldの死に対して都会の人々が同情を寄せることはなかった。当時のニューヨークタイムズはこの事件を「The Primitive Mountaineer(野蛮な山岳民)」という題で記事にしている。トランプ候補を支持した「忘れられた人たち」の歴史は100年前に始まっていたように思える。

他の記事について

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-