Scope#16 | 三峰川電力・敦賀グリーンパワー

地元地域に根ざし、地球にやさしい電気をつくる 丸紅グループの国内電力事業

小水力発電 ─ 川から借りた水を、きれいにして返す

日本アルプスに囲まれ、風光明媚な観光名所が点在する長野県に、三峰川電力(本社・東京)は8つの水力発電所を持つ。水力発電といっても、大きなコンクリートのダムを作って河川をせき止めるのではない。川や農業水路から取り込んだ水が、斜面に敷いた水圧管を勢いよく流れ落ちるエネルギーを利用して水車をまわし、直結する発電機で電気をつくるのだ。使った水は、川や農業水路に戻す。

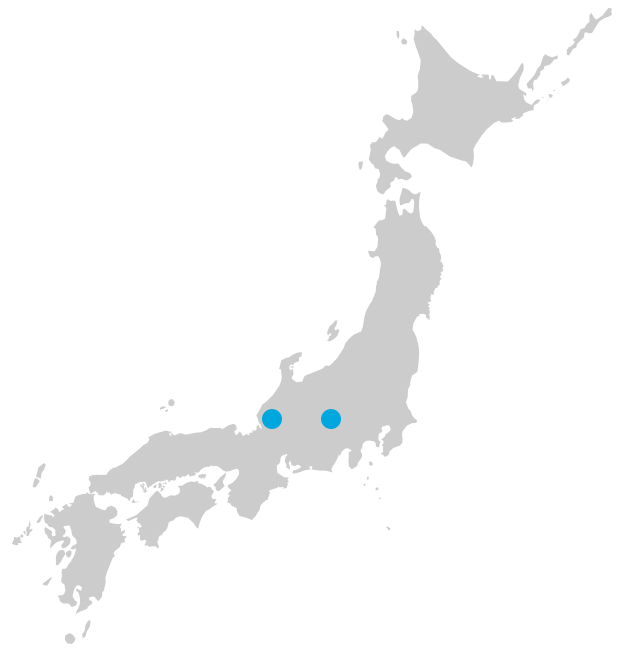

山が多く、急峻な谷を駆け抜けるようにして川が流れる日本の地形は、こうした小規模の水力発電に適している。三峰川電力は現在国内に17の中小水力発電所を持ち、精力的に新規開発を進める。

「私たちは水を使用しても、消費しません。水をお借りして、お返しするのです」 三峰川発電事業所の兼子孝広所長は、そう説明する。川や農業水路から“借りた”水は、発電に使う前に水槽内で土砂を払い、除塵機で葉や枝などを取り除く。水をきれいにして“返す”ので、「水路の傷みが少なくなった」と、同じ水を使って耕作する農家に喜ばれている。

自然を知り、自然と生きる

発電所の建設に適しているのは、豊富な水が安定的に流れ、急な勾配がある場所だ。有力な候補地があがると、開発担当者が現地へ行き、水量と地形を調査する。クマやイノシシに遭遇することも珍しくない。クマよけの鈴を持ち、崖を降りるときは命綱を装着する。大自然が相手だ。安全対策を怠ることは許されない。

雨の多い時期や台風の季節にはトラブルが発生しやすくなる。河川の氾濫や土砂災害などが予想されるときは、あらかじめ発電所の運転をストップさせる。一人前の技術者 ─ それぞれの発電所の地形を把握し、水の流れかたから土砂量を予測できる ─ になるまでに6年はかかるので、兼子は若手所員に「自然を知れ」と言い続ける。

入社5年目の松田知也にとって、発電所の点検は重要な仕事のひとつだ。水路から流れてくるゴミが詰まると、水車発電機が止まってしまう。農家が一斉に草刈をする初夏や、木々の葉が落ちてくる秋には、ほぼ毎日点検に出かけ、除塵機がはき出した大量の草や葉っぱを片付ける。

「発電のロスを起こさないで1日が終わったときは、とても嬉しいし、やりがいを感じます」と松田は言う。

地元地域との絆が発電所の運営を支える

2014年に運転を開始した蓼科第二発電所(出力141キロワット)の年間発電量は、地元の約250世帯の年間消費量に相当する。この地域は稲作が盛んだ。約10キロメートルにわたってはりめぐらされた農業水路から水を取り入れ、約33.6メートルの高低差がある水圧管を通して水車発電機に送る。

農業水路内に発電所を建設する場合、地元の農業事業者団体の賛同なくしては実現しない。小水力発電は設備がコンパクトで環境への負荷が小さいことを理解してもらえるまで、担当者は何度も農家を訪ねて説明する。

発電所の運営において、地元地域との絆を深めることはもっとも大切だ。河川の状況や新たな発電所の開発に適した場所を、農家の人々が教えてくれる。三峰川電力も、祭りや伝統芸能などの行事に協賛し、地元地域を支援している。

「小水力の発電所は、100年先まで運転を継続することができます。地元の皆さんとのお付き合いは、孫の代、ひ孫の代、更にその先の世代まで続いていくのです」

三峰川電力の社長であり、丸紅で国内電力プロジェクト部の部長を務める幾島渉は、地元の住民と会うときには、いつもそう話している。

海外での経験を活かし、日本の電力市場に本格参入

日本は化石燃料に乏しく、発電に必要なエネルギーの自給率は6%にとどまる。一方で、再生可能エネルギーによる発電はコストが高いため普及が遅れ、発電量に占める比率は、大型の水力発電を除くと3.2%にすぎない。そこで、再エネの普及を促すために2012年に導入されたのが、固定価格買い取り制度(FIT)だ。再エネでつくった電気を一定期間電力会社が同じ価格で買い取る。買い取りにかかる費用は、賦課金というかたちで一般家庭を含む全利用者が負担する。

2011年、東日本大震災の影響で原子力発電所が停止すると、電力の供給が不安定になり、日本にとって代替エネルギーの開発は待ったなしの課題であることが浮き彫りになった。震災とFITの導入を背景に、丸紅は国内電力事業を加速させ、小水力、太陽光、風力、バイオマスの発電所の建設を進めてきた。同社が国内で所有している電源のうち、43%は再エネによるものだ(2017年10月末時点)。

2000年に三峰川電力を取得すると、丸紅は世界各地で培った電力事業のノウハウを活かし、国内でも電源開発から電力の小売りまで幅広く手がけるようになった。現在では、同社が100%出資する丸紅新電力(2015年設立)が小売りを担い、AIによる需要予測など、先進的なテクノロジーの活用も進めている。

「なんでもやっていることこそが、丸紅グループの強みです。あらゆることをやっていると情報が入ってきやすくて、新しいアイデアが浮かぶ。新しいパートナーに出会える機会も増えます」と幾島は言う。

地域住民の声を活かして設計された、街の中のバイオマス発電所

丸紅は2017年7月、敦賀グリーンパワー発電所(福井県敦賀市)で、バイオマス発電の商業運転を開始した。バイオマス発電は、木くずや畜産廃棄物など生物に由来した物質を燃やして電気をつくる。同発電所が使う燃料は、主に木質チップだ。発電出力は37メガワット。年間発電量は、一般家庭の約7万世帯が1年間で消費する量に相当する。

木質チップをボイラーに投入して蒸気を発生させ、その蒸気でタービンをまわして発電する。木質チップを燃やすと二酸化炭素(CO2)を排出するが、木は成長するときに光合成で大気中のCO2を吸収するため、差し引きはゼロと考える。また、木質チップに利用される間伐材は、腐って土にかえる過程でメタンを排出するため、放置すれば地球温暖化を促進すると考えられている。

敦賀グリーンパワー発電所は、市の中心部から近いところに位置し、周辺には商業施設や集合住宅、学校がある。建設にあたっては、近隣の住民から大気汚染や騒音を心配する声があがった。敦賀市は生活に地下水を利用するため、同発電所が大量に使うと水が足りなくなると懸念する声もあった。

「設計段階から住民の意見をできるだけ取り入れて、様々な配慮をしています」と、敦賀グリーンパワーの坂口秀毅所長は話す。たとえば、排気塔の高さは50メートルで十分だったが、80メートルに引き上げた。ボイラーは遮音パネルで囲んだ。工場排水を発電の冷却用水として使うため、地下水をくみ上げる必要はない。港湾と発電所のあいだをピストン輸送で燃料を運ぶが、子どもたちの通学時間帯にはトラックの台数を少なくしている。

燃料調達で総合商社の強みを発揮

バイオマス発電所を安定的に稼働できるかどうかは、燃料の調達力にかかっている。敦賀グリーンパワーは、主燃料として年間28万トンの木質チップを必要とするが、それらは丸紅の紙パルプ本部を通じて海外から輸入する。「総合商社の強みを発揮して、シナジーを生み出している」と、丸紅国内電力プロジェクト部の安齋翔太は指摘する。入社4年目の若手だが、立ち上げ当初から携わり、現在は発電所に駐在して運営全般に関わる。「この電気が人々の生活を支えているということを、最近強く実感しています」と安齋は言う。

つねにフロントランナーであり続ける

次世代の再生可能エネルギーも、丸紅は先陣を切って市場を開拓していく。特に有望な電源として期待をかけるのは、洋上風力だ。風況が安定していて大型風車の設置も可能であるため、陸上よりも効率よく発電できる。日本ではまだ本格的に導入されていないが、丸紅は欧州2カ所で洋上風力発電所を運用し、国内でも実証研究や開発を進めている。「その実績と知見を活かして、国内で第一人者になりたい」と幾島は抱負を語る。

環境に配慮しながら、社会が必要とする電力を確保する ─ 。その責任をまっとうするために、丸紅は「なんでもやっている」強みを生かし、フロントランナーとして新しい分野に挑み続ける。

(本文は、2017年7月および9月の取材をもとに作成しています)

三峰川電力及び敦賀グリーンパワーの電気は、丸紅新電力(株)を通じてお客様にお届けしています。

他のScopeも見る

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-