企画展

【現在、展示替え期間のため休館中です】

1月25日より3月16日まで

休館しております。

次回は以下の日程にて

企画展を開催予定です。

「マックス・トゥーレ:知られざるポスト印象派の画家」

2026年3月17日~5月23日

過去の企画展

初期写真資料でひも解く 着こなしの変遷―幕末・明治の女性の和装

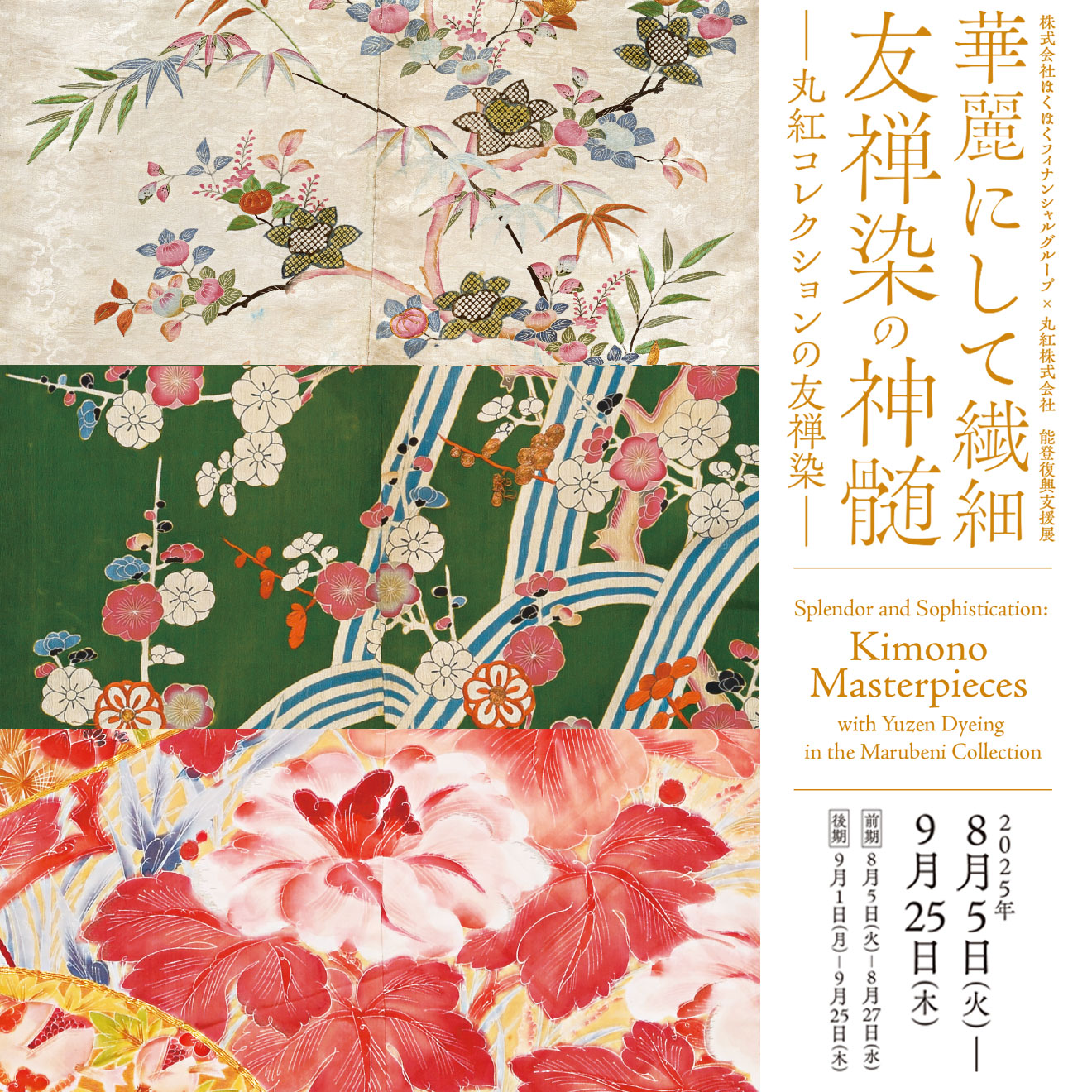

華麗にして繊細 友禅染の神髄 ~丸紅コレクションの友禅染~

『ボッティチェリ 美しきシモネッタ』特別公開展

八幡垣睦子—古裂のメタモルフォーゼ

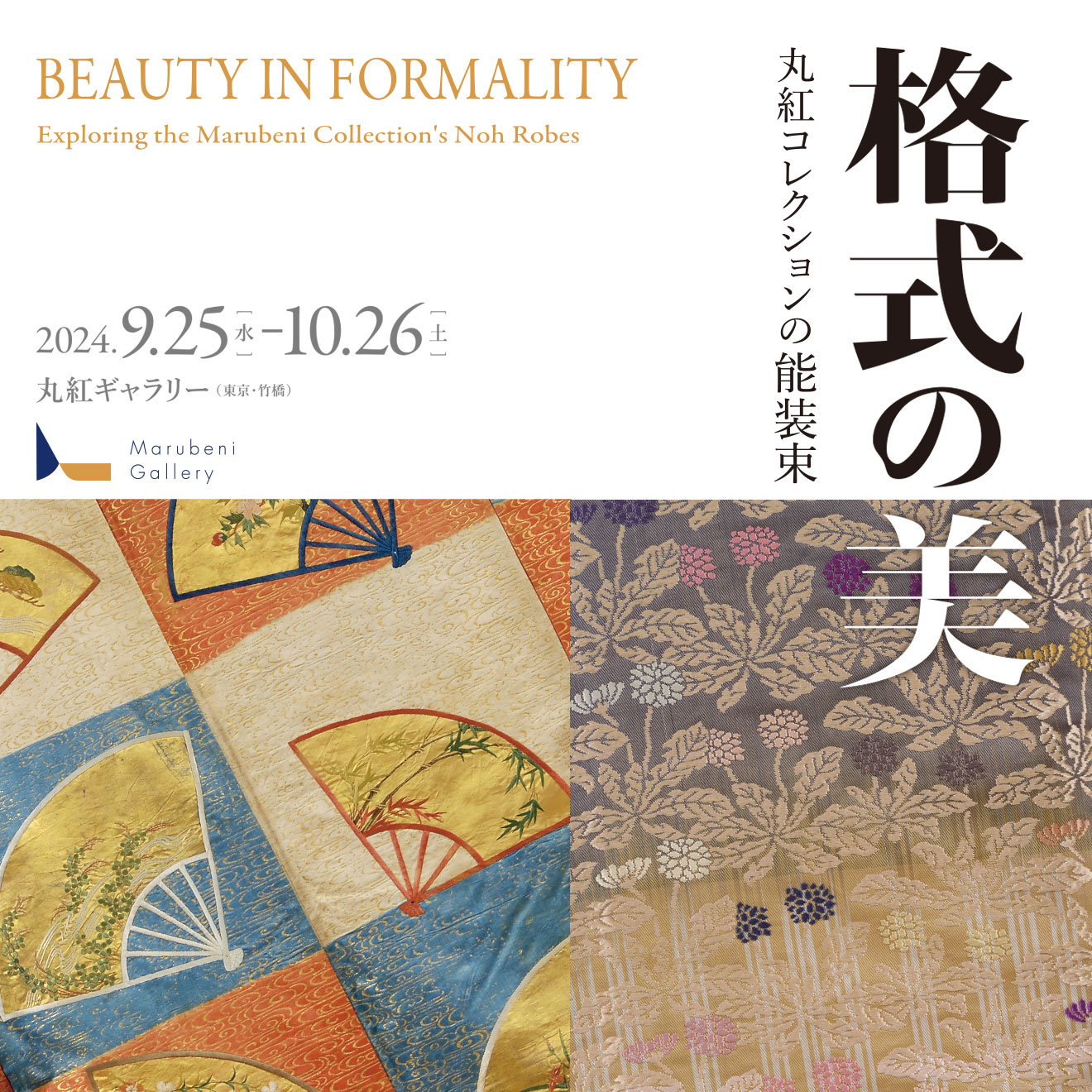

格式の美-丸紅コレクションの能装束-

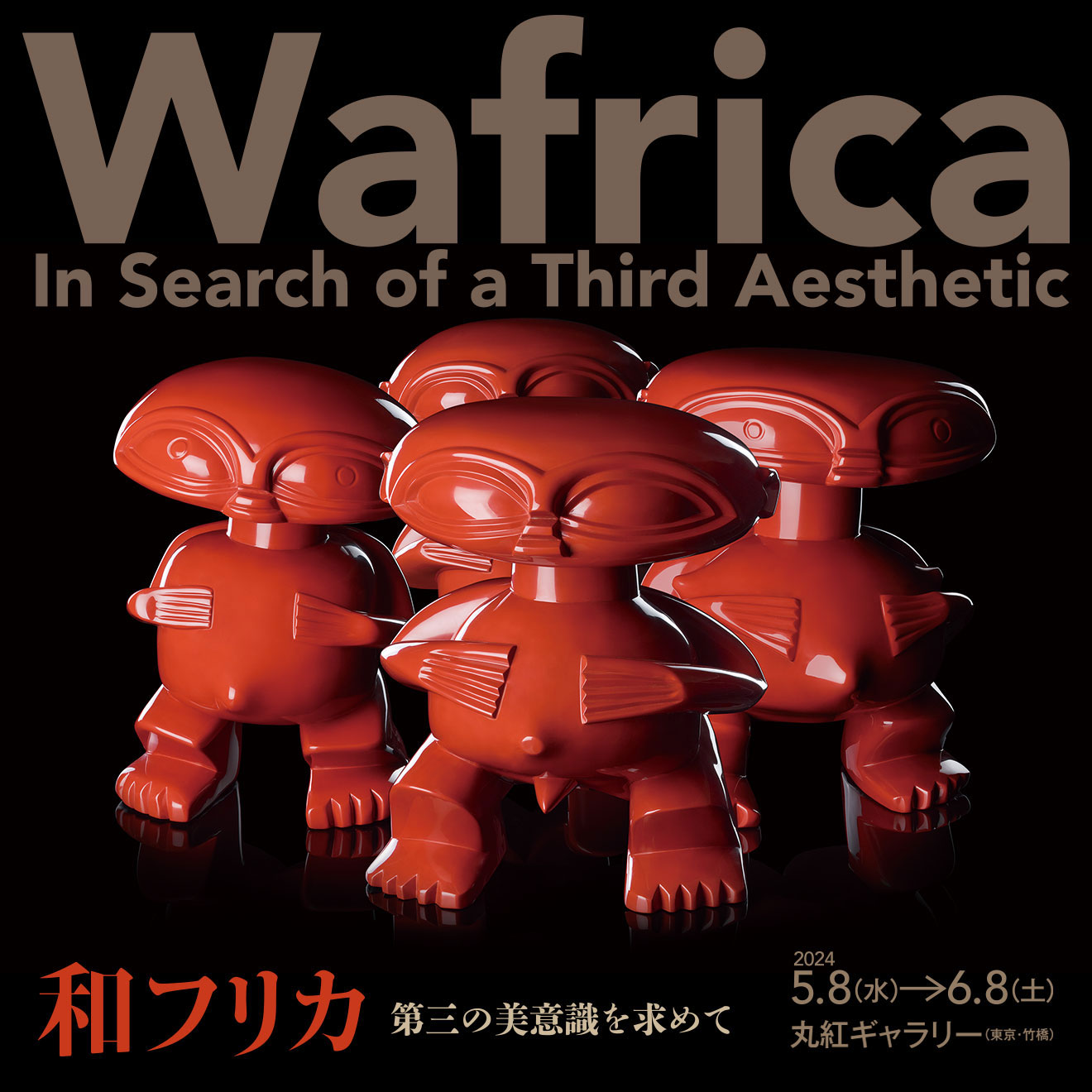

和フリカ―第三の美意識を求めて―

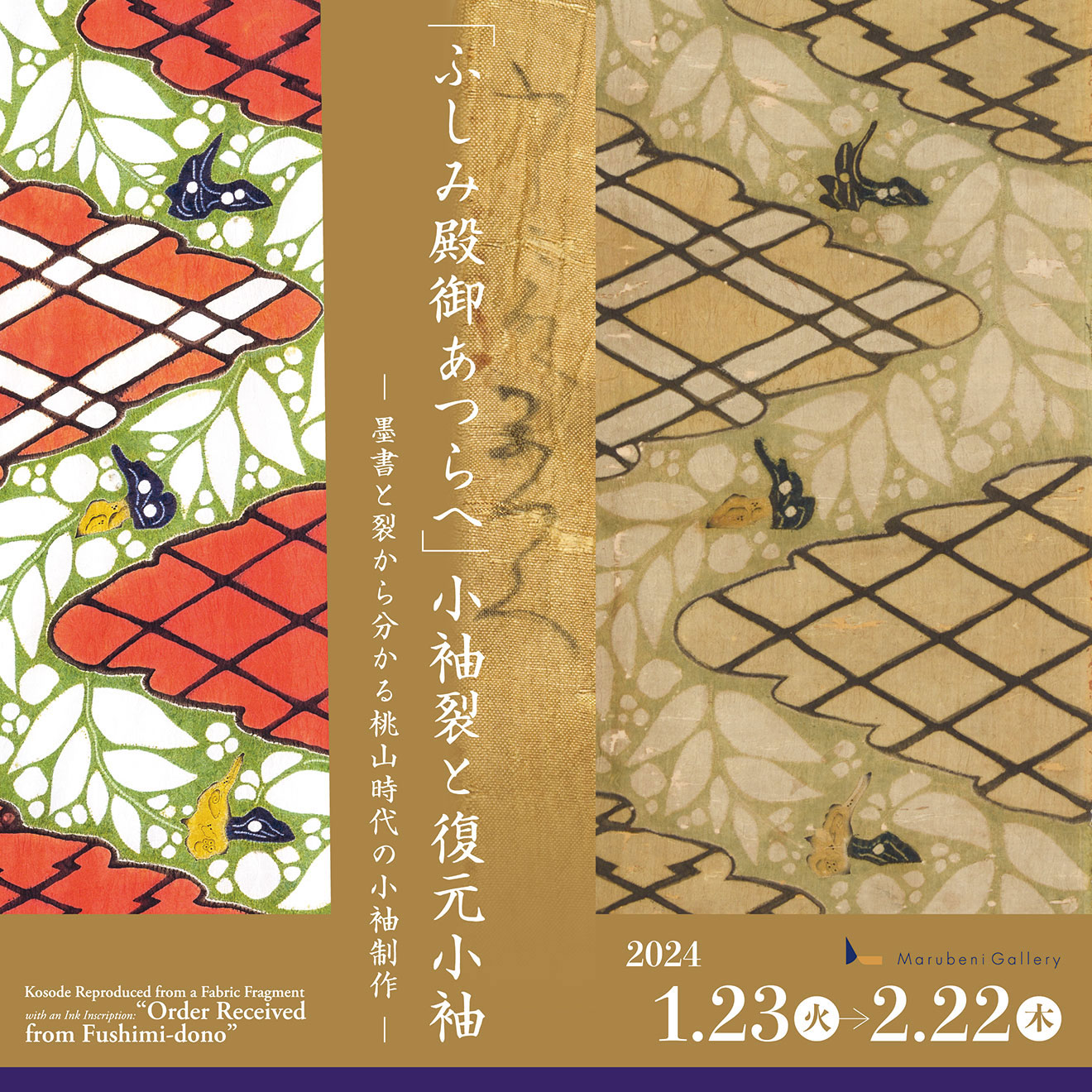

「ふしみ殿御あつらへ」小袖裂と復元小袖

-墨書と裂から分かる桃山時代の小袖制作-

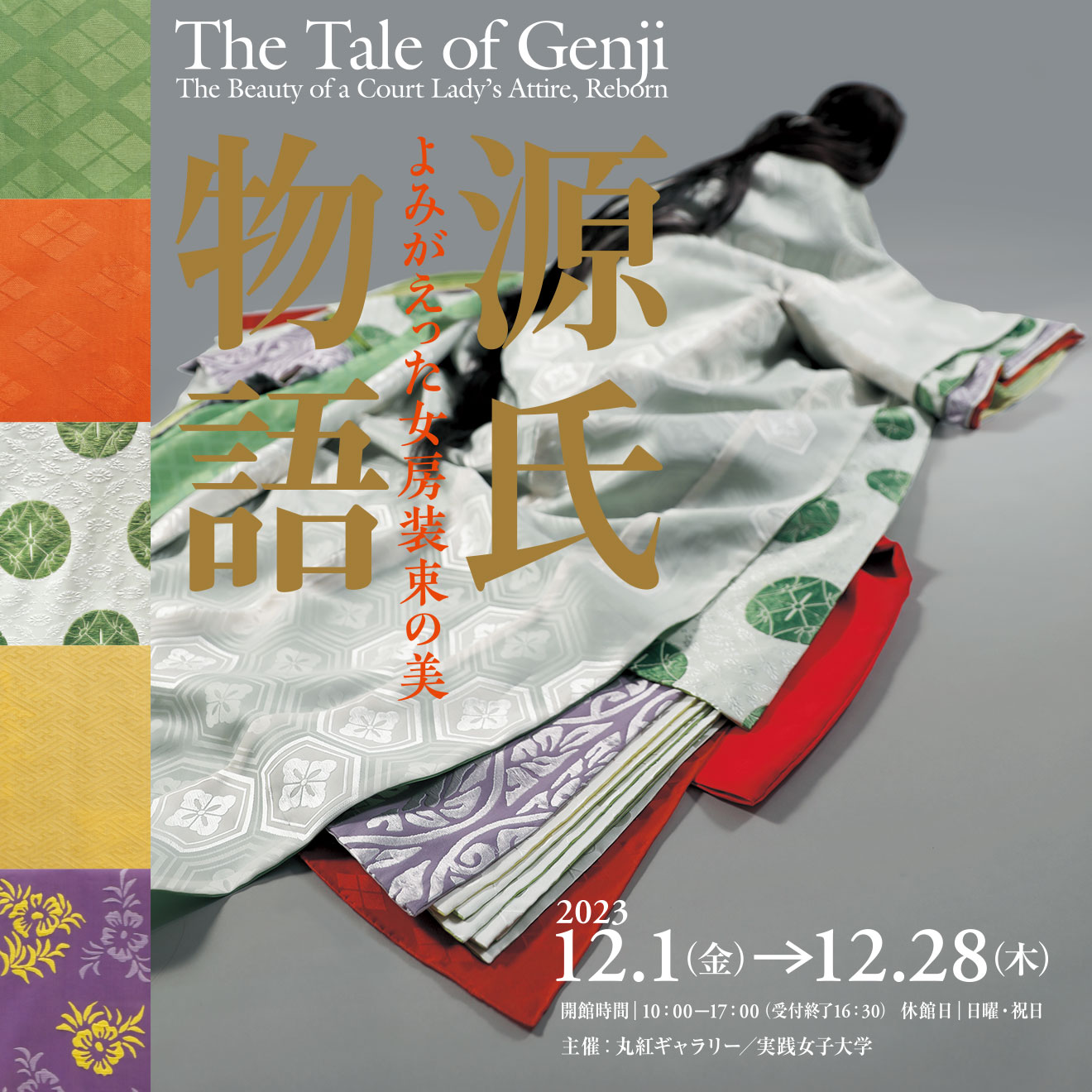

源氏物語 よみがえった女房装束の美

濱野年宏 伝統と現代のハーモニー 聖徳太子絵伝四季図大屏風(中宮寺蔵)と新作

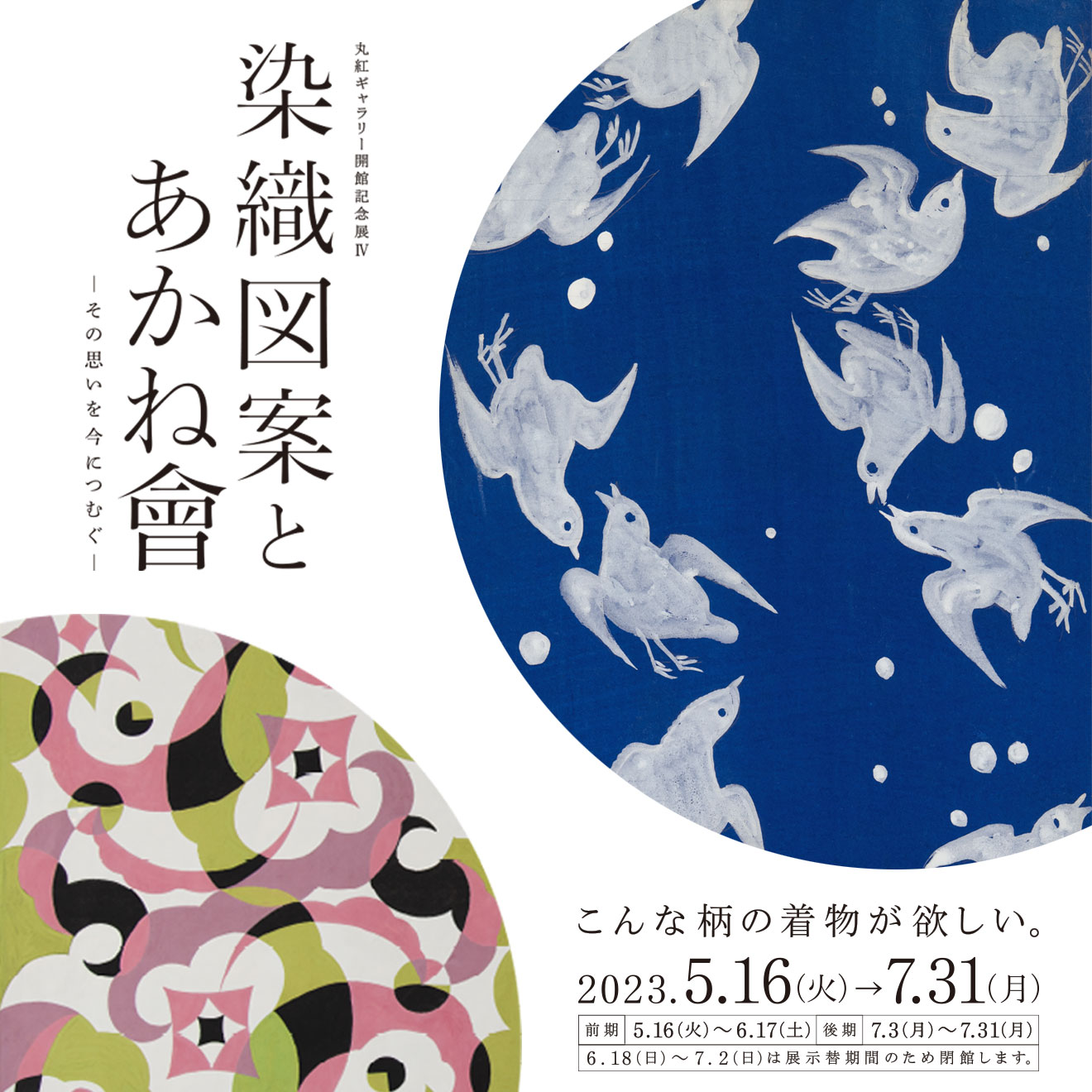

丸紅ギャラリー開館記念展Ⅳ

染織図案とあかね會―その思いを今につむぐ―

丸紅ギャラリー開館記念展III

「ボッティチェリ特別展 美しきシモネッタ」

丸紅ギャラリー開館記念展II

「美」の追求と継承-丸紅コレクションのきもの-

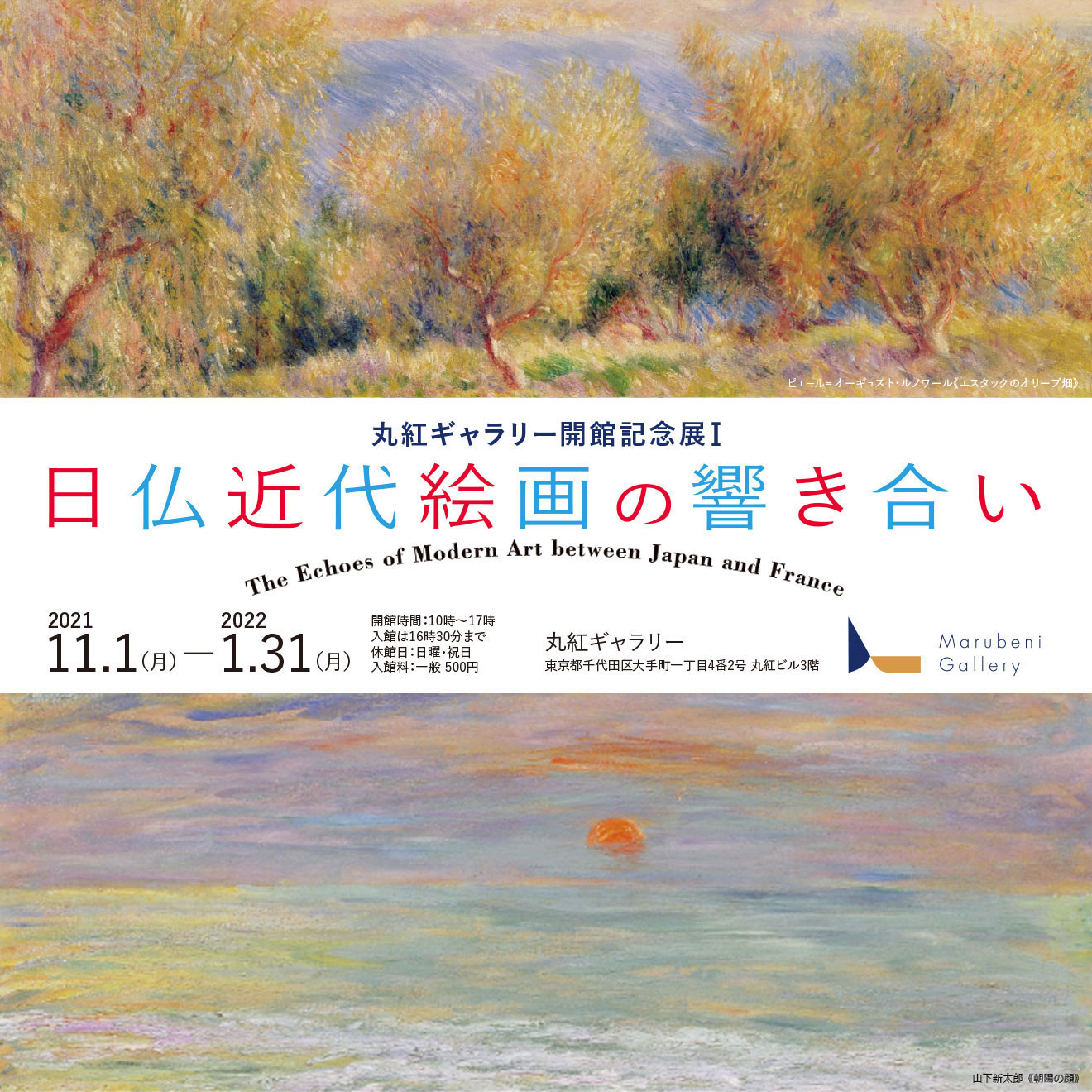

丸紅ギャラリー開館記念展Ⅰ

「日仏近代絵画の響き合い」